抗日战争胜利

8

0

周年

>>>点击图片阅读详情

刘靖基

(1902.9.15-1997.2.15)

江苏常州人。“五四”运动前后,开始在上海经营企业。1930年和刘国钧合办常州大成纱厂。1938年在上海创设安达纱厂,凭借实绩,成为上海纺织业代表人物。1949年初,从香港飞回上海迎接解放,投身新中国经济建设与祖国繁荣昌盛事业。曾任全国政协副主席,全国工商联副主委、名誉副主席,民建中央常委、顾问,上海市政协副主席、民建上海市委主委、市工商联主委等。他一生为国家和社会的发展作出了杰出贡献。曾受到毛泽东、邓小平、江泽民等党和国家领导人的多次接见。在改革开放初期1979年,作为爱建公司的主要创办人、董事长兼总经理,他领导全体同仁艰苦创业,屡创诸多“第一”,为爱建公司的创立和发展作出了不可磨灭的贡献。1992年,创立爱建特种基金会并担任首届理事长。

刘靖基,1902年出生于江苏常州,是中国老一辈民族工商业者的杰出代表,著名爱国人士和社会活动家。他一生致力于实业报国,尤其在抗日战争期间,以非凡的勇气和智慧,书写了一段可歌可泣的实业抗战史实。

自幼敏慧展商才

白手起家筑根基

刘靖基自幼受地方商业文化熏陶,对实业经营萌生浓厚兴趣,在目睹近代中国因工业落后屡遭列强欺凌后,心中逐渐坚定实业救国的志向。青年时期,刘靖基从基层职员起步,靠着勤奋与商业天赋积累经验,逐步深入纺织行业经营管理领域。

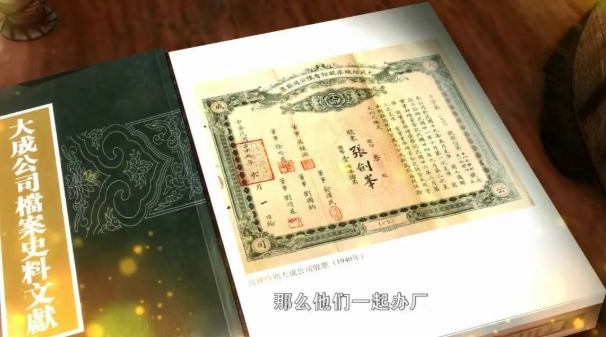

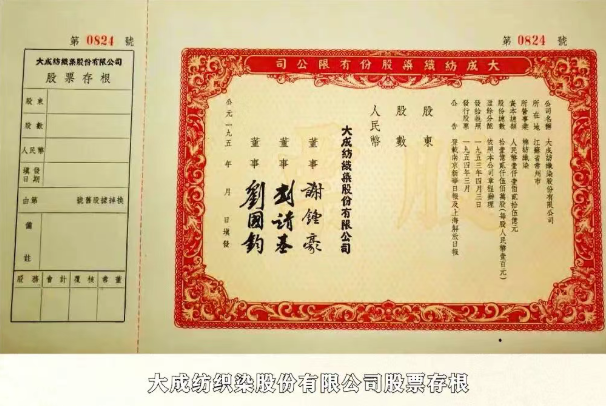

20世纪30年代,刘靖基与刘国钧等人合作,成功接办常州大成纱厂,并担任经理一职。在此期间,他以卓越的经营才能与创新理念,推动企业快速发展,使大成纺织染公司规模不断扩大,生产技术与产品质量显著提升,成为民族纺织工业的典范。此后,刘靖基凭借非凡的商业智慧与不懈努力,不断拓展事业版图,逐步成为纺织业的领军人物。在旧中国波谲云诡的商界留下了浓墨重彩的一笔,声名远扬。

国难当头赴时艰

实业救国显担当

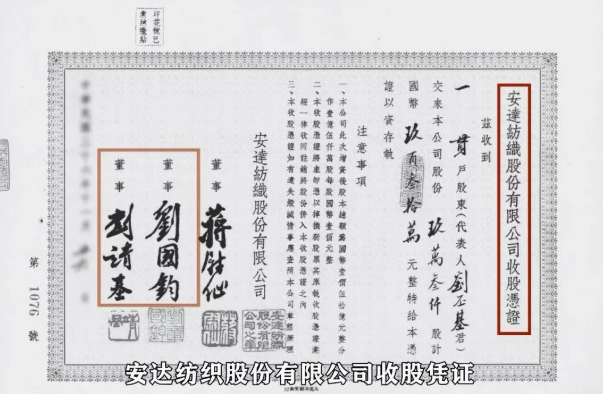

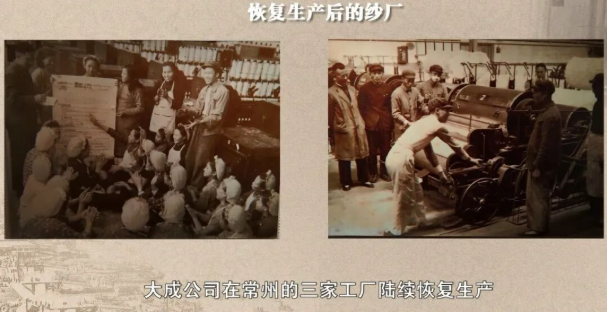

抗战全面爆发后,民族工业遭受重创。1937年11月常州沦陷,刘靖基参与经营的大成纱厂因拒绝与日军合作,遭轰炸损毁。为延续生产,1938年刘靖基在上海租界租赁厂房,将大成三厂部分设备转运至沪,并借用英商名义注册英商安达纺织公司,规避日伪管控。安达纱厂沿用大成管理模式,生产的飞虎牌棉纱品质过硬,远销海内外,在战火中树起民族纺织业的旗帜。

太平洋战争爆发后,日军对租界实施严苛物资统制,强制征用金属、棉花等战略物资,工厂原料断绝、生产举步维艰。刘靖基凭借过人胆识,租用英商仓库秘密储备原料,继续以英商名义出口棉纱,在封锁中开辟生存通道。1943年,他联合行业力量据理力争,成功从日军手中夺回被军管的工厂经营权。在整个抗战期间,安达纱厂始终保持运转,不仅有力抗衡日资市场垄断,更以持续生产的棉布、棉纱,为维系民族工业命脉、支援抗战前线发挥重要作用。

联盟聚力护行业

肝胆相照渡危局

战火如肆虐的狂潮席卷而来,上海民族纺织业在硝烟与动荡中风雨飘摇,陷入发展困局。刘靖基深刻认识到,单凭个人力量难以挽救民族工业,唯有联合各界之力,才能突破重围。为此,他四处奔走,竭力联络上海的爱国企业家,运用其在商界的威望与资源,积极联合同业共克时艰。他始终心系中小纺织企业,充分发挥人脉资源和商业影响力,帮助多家纺织企业协调原料采购与资金周转,缓解企业经营压力,保存了民族纺织业的核心力量。

为抵制日货倾销,刘靖基与爱国企业家共同倡导国货运动,通过优化产品质量、拓宽销售渠道等方式,增强民族纺织产品的市场竞争力。他推动企业间开展技术交流与资源共享,打破行业壁垒,形成战时互助机制,使部分民族纺织企业在战火中得以存续。刘靖基以务实的策略和坚韧的担当,团结同业坚守实业报国之路,为抗战时期民族工业的生存与发展作出重要贡献。

凝心聚力稳人心

众志成城护家园

局势动荡之下,工厂经营面临严峻挑战,工人生活也陷入困境。刘靖基心系员工,果断承诺不裁员,稳定工人队伍,凝聚生产力量。面对物资短缺、生产艰难的局面,他积极整合资源,多方筹措原料与设备,维持工厂运转。刘靖基始终以衣被群生为使命圭臬,将普惠民生的初心深植血脉,依靠多年积淀的行业智慧与无畏胆识,精心优化生产流程,合理调配人力物力,在提升生产效率的道路上不懈探索,矢志让纺织产品惠及更多百姓,践行实业报国的宏愿。

刘靖基深知纺织物资对抗战的重要意义,始终坚守在生产一线,亲自督导生产工作。他以身作则的工作态度,极大鼓舞了工人们的士气,激励着大家齐心协力、不畏艰难,全力保障生产,为抗战源源不断地输送重要物资。在那段艰苦岁月里,刘靖基以实业报国的信念,不仅带领企业在战火中顽强生存,更彰显了民族工商业者在国家危难之际的责任与担当。

在烽火连天的抗战岁月里,刘靖基凭借非凡的勇气与智慧,充分彰显民族工商业者在至暗时刻的生存韬略与家国大义。他以务实的策略和炽热的爱国情怀,将企业发展与民族命运紧密相连,用实际行动践行实业报国之志,成为抗战时期民族企业家坚守与抗争的缩影。这份宝贵的精神传承,如同接力火炬,持续鼓舞着一代又一代民建人,在推动国家昌盛、民族复兴的征程上,步履不停,砥砺奋进。

(本文摘编自民建中央研究室《民建先贤抗战故事》2025年8月版)