编者按 由上海市老年基金会和上海工商界爱建特种基金会合作推出的“银光计划”,已于5月20日在“点亮光明·爱上海 爱我们 为爱启航”520特别活动仪式上正式启动。作为“银光计划”组成部分的“百岁老人访谈录”,今年将先完成50位的采访与写作,并拟在9月份结集出版。访谈录由新华社原高级记者、《阳光下的温暖》一书作者陆国元采写。本号特开设“银光闪耀”专栏,刊登百岁老人们的珍贵故事,以飨读者。本期刊载百岁传奇之胡炳南《103岁:完全独立的晚年》等文章。

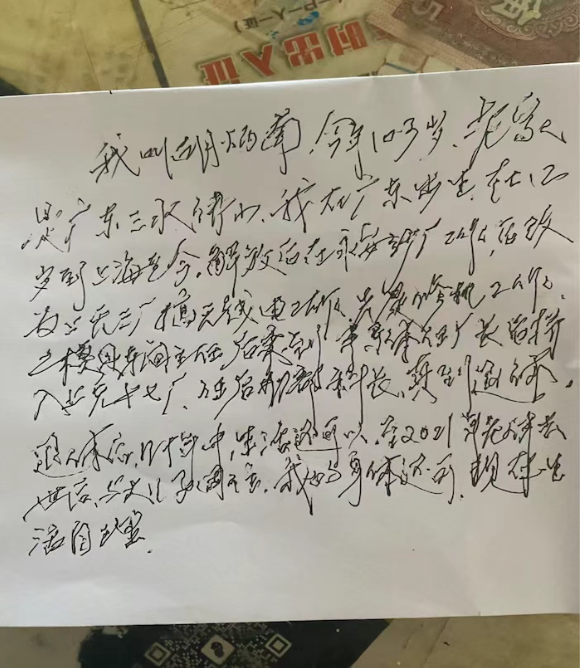

103岁:完全独立的晚年 2025年4月23日上午9时,我准时敲响了上海石泉路一幢高层建筑2202室的房门。门虚掩着,隔着门,我能听到电视机播报新闻的声音。我推开门,走到厨房门前,看见一位老人在洗鱼。他正是我今天要采访的百岁老人胡炳南。 胡炳南洗的是一条鲳鳊鱼。这是他今天中午的主菜:清蒸鲳鱼。鱼是早上7点,他自己到小区门口的菜市场买回来的。 老人独自去菜市场买菜 “我从小养成独立的习惯” 老人的耳朵有些背。他准备了一张纸和一支笔。然后,他在纸上很快就写下了一段字:“我叫胡炳南,今年103岁,老家是广东三水佛山,我在广东出生,在12岁时到上海至今,解放后在永安纱厂工作,后改为上无三厂搞无线电工作,先是修理工作,模具车间主任,后来到半导体任厂长,后并入上无十七厂,任后勤部科长,直到退休,退休后,几十年中,生活还可以,至2021年老伴去世后,与大儿子同住,我的身体还可,现在生活自理。” 103岁的胡炳南老人耳背不便,亲笔写下自己的生平经历 这段字是老人写的原文,我没有改动一个字、一个标点符号。他写这段字时字速很快,手一点不抖;而且毫不思索,一挥而就。如果不是亲眼看着老人写,我绝对不会相信,这段文字是出自一位103岁的老人之手。 接着,老人便开始给我讲述他的童年和他的经历。“我出生在三水的乡下,5岁的时候母亲就去世了。当时父亲在香港的一家牙膏厂谋生,不得以把我寄养在叔叔婶婶家里。一直到我12岁那年,父亲到上海的一家牙膏厂工作,把我从家乡带到了上海。那时我已经开始记事,我记得父亲带着我从台湾到香港再转到上海,总共花了三块大洋。”胡炳南回忆说:“我在三水乡下长大,只听得懂广东话。到上海后,父亲把我送到广东人开的学校里读书,4年之后才转进当地学校。” 胡炳南学校毕业后的第一份工作,是在上海著名的国际饭店,那年他19岁。他先是在厨房里当洗菜工,洗菜、剪菜、切菜。两年后,被提升到饭店大堂当侍应生,那时候从后厨到大堂,也是一种“进步”。当时,广东人在南京路上开了很多饭店,胡炳南后来又到东亚饭店、大三元饭店、新都饭店工作过,都是当大堂侍应生。1947年,胡炳南24岁,他结婚了,妻子也是广东人。也就在这一年,他的父亲突发脑溢血过世了。 胡炳南离开餐饮行业,是在新中国成立之后。1951年,他进了当时的华东军区防空后勤部,但没穿军装,是“薪级制”工人。“我那时是给苏联专家当炊事员,工资可高了,每月有40元。父亲去世后,继母和我舅舅都和我一起生活,我自己也有了三个孩子,真正的上有老,下有小。就靠这40元的收入,支撑着全家7口人的生活。”胡炳南说:“到了1953年,我就进了永安纱厂,当了一名维修纺织机的修理工,还被工友们选为工会主席。永安纱厂后来改名为上海无线电三厂。我非常努力、勤奋地工作,1956年6月,我入党了,组织上又调我到工具模具车间当主任。” 说起来,胡炳南还是我国芯片产业最早的开发者之一。“无线电三厂当时专门成立了一个半导体厂,厂里让我去当厂长。我组织了一个团队开始研发,但是一方面由于难度太高,另一方面也因为当时整个国家的工业基础都比较薄弱,研发并没有取得预期的进展。半导体厂后来并入上海无线电十七厂,我也离开了研发第一线,担任了十七厂后勤部科长,一直到退休。”胡炳南说:“在半导体厂的时候,我们做晶体管要用硫酸。我长时间在第一线接触硫酸,脸上和胸前发了大面积的白癜风,最严重的时候胸前都溃烂了。58岁那年,组织上批准我提前一年多退休,退休的那天厂里给我戴上大红花,敲锣打鼓把我送回了家。我当时其实心里很惭愧:当国家最需要芯片的时候,我却没能完成组织上交给我的研发任务!” 芯片研发没有成功,但胡炳南在纺织机修理方面是真正的高手。退休之后,江苏、浙江、河南等地的纺织厂,纷纷到上海来请他去当技术指导,这一当就是10几年。胡炳南说:“我从小就养成了独立的习惯,在外面这10几年,也没觉得孤独。”70多岁了,他回到了上海,里弄里办了家卖蛋糕和糖果的小商店,又请他去发挥“余热”,他也尽心尽力。直到现在,里弄里逢年过节还来看望他,感谢他那段时间的付出。 打拳健身 养花怡情 读报益智 从里弄小商店“第二次退休”后,胡炳南开始了真正的晚年生活。他给我讲了他日常生活的“三件套”。 第一件是打太极拳。太极拳他打杨式太极拳,已经打了四、五十年了,只是以前在工作的时候不能每天坚持。现在,他有了大把的时间,每天清晨,阳光初露,他就下到小区里去打拳,从搁腿到收拳,前后将近一个小时时间。“太极拳不仅是一种身体运动,还讲究呼吸调节和心理放松,长期练习可以增强肌肉与关节的灵活度,改善平衡与协调能力。通过深长呼吸与动作配合,血液含氧量也会增加,对我们老年人健身非常有好处。”胡炳南说:“前两年新冠疫情,小区说要减少聚集性活动,我就不下去打拳了。不打不打,就不打了,再恢复不起来了。再说,我也这么大年龄了。”说到这里,老人忽然站起身来,比划了几个太极拳的动作,又补充了一句:“现在膝盖也没有过去好啰。” 第二件是养花种草。在他家的阳台上,绿意盎然。老人家一共栽种了10几种花草,有吊兰、绿萝、昙花、仙人掌等等,每一种花草都很有讲究。“吊兰、绿萝白天能通过光合作用吸收甲醛、苯,释放氧气,可以改善室内的空气质量。仙人掌夜间释放氧气和负离子,也有益身心健康。”胡炳南说:“你看,这棵树是昙花,每年只开一次花。开花的时候,又好看,又很闻,真的是花香四溢。花香是个好东西,可以缓解焦虑,促进睡眠。昙花开花可不容易见到,一开就败,所以叫昙花一现。我告诉你,昙花的花期虽短,昙花树可是长寿树。”老人还告诉我,自从他种了这些花草之后,他的心情愉悦了很多。他每天定时给它们浇水,修剪枝条,看着那些小花苞一天天长大。在他的眼中,那些花草就像他的孩子,“伺候”它们是他生活的组成部分,也是他生命的组成部分。我看到,在一盆锯齿状的绿色盆栽中,老人细心地在叶丛中放了两只丝织的彩色蝴蝶,刚柔相济,更显生机勃勃。 长寿老人和他种养的“一现”昙花 绿色盆栽中,老人细心点缀两只丝织彩蝶 第三件是每天读报。老人家只订了一份报纸:新华通讯社主办的《参考消息》。他是这张报纸几十年的忠实读者。“这张报纸好啊,全世界的消息都有。”胡炳南说。老人家103岁了,还天天关心国内外大事,什么俄乌战争,什么特朗普关税战,什么南海、台海局势,他说起来有模有样。23日上午我来采访他的时候,他刚刚读完4月22日出版的《参考消息》,16个版都浏览了一遍。这天报纸的头版头条是《中印尼推动友好互信迈上新台阶》,这也是胡炳南很感兴趣的话题。他说:“特朗普和我们打关税战,那我们就和东盟好呗。世界上的国家多呢。”老人家忽然又和我说起万隆会议。这是他那个年代的记忆。刚好,22日《参考消息》在头版下方转载了巴基斯坦媒体的一篇文章《万隆会议在当下更具现实意义》,他指着其中一段给我看,说他非常赞成文章中的这句话:那次会议不仅仅是一个外交里程碑,更提供了一幅构建公正均衡全球体系的蓝图。令人啧啧称奇的是,老人家的眼睛很好,既不近视,也不远视。他不戴眼镜,用正常视力的距离阅读报纸和看手机上的微信。这或许也是老人至今仍坚持阅读《参考消息》的重要原因。顺便说一句,《参考消息》是小开面的报纸,那上面的字很小的。 老人阅读《参考消息》 除了这“三件套”外,胡炳南每天都看电视,主要看电视新闻。他觉得自己的晚年生活和国家的兴旺发达紧密相连,所以非常关心经济建设的形势和进展。前面说过,当我推开老人虚掩的大门走进室内时,房间里的电视机发出很大的声响。当时,中央电视台的新闻频道,正在播出神舟20乘组即将奔赴太空的新闻发布会。老人家即便正在准备中午吃的清蒸鲳鱼,仍不忘关心国家大事。 把“独立”演绎到底 胡炳南的大儿子用“帅哥”两个字作自己的微信名,不过他也确实长得挺帅。帅哥离异,一个人独自生活。2015年,他把93岁、本来和弟弟生活在一起的老父亲接来和他同住,但他们两个人仍各自保持独立的生活方式。什么是各自独立生活的方式?就是各睡各的房,各吃各的饭,各过各的日子,互不相扰。“帅哥”说这是父亲的坚持,他也觉得这样对激发老人身体的潜能有好处,对长寿有利。 每天早上6:30至7点,胡炳南准时起床,自己穿戴、洗漱,然后煮一个鸡蛋,热一杯牛奶,再用昨晚剩下的饭烧一小碗泡饭,也有时蒸个包子,就算是吃了早饭。早饭后,老人家笃悠悠地拄根拐杖,下楼走到小区门口的小菜场去买菜。饭可以吃剩下的,菜必须吃当天买的。他喜欢吃鱼,除了鲳鱼,还喜欢鲈鱼,都是清蒸;蔬菜喜欢吃黄芽菜、西兰花,经常做黄芽菜炖猪肉。买菜回来,只要天气好,上午9点至10:30是他固定晒太阳的时间。家里阳台上种满了花草,他到小区的小花园里晒太阳,这样还可以和一些老伙伴们交谈交谈。老人一般12点钟吃午饭,饭后要睡一个半小时的午觉,起来后就读报纸、看电视。晚饭6点钟吃,吃得比较简单,大多吃中午的剩菜。晚饭后收拾收拾,准备泡脚和洗澡。无论春夏秋冬,每天晚上泡脚和洗澡是老人坚持了多年的习惯,一直到103岁了,仍然每天坚持。他穿的衣服都是自己洗,内衣用手搓,外面的衣服用洗衣机洗,洗衣机也是他自己操作,晾、晒都是自己。晚上8点左右上床,但是11点、12点才能睡得着,所以第二天早上6:30到7点才起床。 胡炳南每天都花不少时间看手机,看新闻,也看微信。他和几个孩子以及孩子的孩子组建了一个微信群,取名“胡家”,他是群主。103岁当微信群的群主,不知道是不是可以申请吉尼斯世界纪录了,我知道的是,老人家的这个群主当得尽心尽责。胡炳南打开手机让我看他的“胡家”微信群,我随机点开了4月1日这一天。这一天,从下午15:32开始,到17:13结束,老人一共发了9条微信,都是转发,内容依次是:《3.31—132—2,头一次喝》、《#春日正当时#清明三不》、《#营养#健康#二十四节》、《老人言揭秘清明三大特点》、《@叫我青柠发布了一个作……》、《#买手机上京东享国补》、《100岁才知道醋还能这样……》、《医生死不透露的秘密》、《黄芪的十种巧用》、《养花没难度》。我推断,“群主”这段时间一直都在看微信,看到合适的,就转发到群里。如果推断成立,这天下午,老人至少连续看了1小时41分钟的微信。 “胡家”微信群“群主”正在看、编微信 在老人家转发的这些微信中,有一条《黄芪的十种巧用》。还別说,胡炳南真的懂中医,而且是“自学成才”。他的老师就是微信和百度:先看微信,有不懂的再去查百度。俗话说:“久病成良医”,其实只要用心,“久看”也会成“良医”。胡炳南现在就成了一名这样的“良医”。他不但用这些中医药知识调理自己的身体,也用来“教导”我。“就说吃鱼吧,我为什么喜欢吃鲈鱼?鲈鱼嘌呤少,不容易得痛风。我原来有痛风病,我注意饮食,慢慢就好了。还有,做鱼最好清蒸,少放盐,尽量清淡。糖也要少吃。”胡炳南说:“一个人的五脏六腑不好生毛病,心肝脾肺肾都要健康。我告诉你,有一样好东西,黑豆,黑豆补肾、补脾,要多吃。这个肾脏很重要,脾胃也很重要。你要是胃不好,整天没有胃口,身体怎么会好?”老人随后告诉我,他的五脏六腑都挺好的,除了耳朵背,就是血压有点高,每天要吃半粒降血压的药。 老人又笑嘻嘻地对我说,他现在挺开心的。晒太阳开心,养花种草开心,看报纸开心,看微信也开心。他对自己的晚年生活很满足。是呀,怎么能不满足呢?103岁了,五脏六腑都挺好的,生活还能独立打理,过着自己想要的日子。我要是103岁了,也能像老人家这样,我也很满足呀! 相关链接