2024年9月22日,即将迎来爱建公司创建45周年,上海工商界爱国建设特种基金会(简称“爱建特种基金会”)在今年也迎来了成立32周年。32年前,1992年9月,上海市工商界爱国建设公司(简称“爱建公司”,现“爱建集团”)进行股份制改制时,以刘靖基为代表的海内外工商界人士继续高举“爱国建设”旗帜,将创办爱建公司过程中的历年积累4500万元捐赠出来,创立了上海工商界爱国建设特种基金会,成为爱建股份公司发起人股东和控股股东,支持公司发展,同时开展资助各类社会公益事业。

爱建特种基金会与爱建公司都是老一辈工商业者“爱国建设”的血脉赓续和精神传承,深藏着百年工商界的一片爱国心。在迎来爱建公司创建45周年之际,继《潮起爱建》①~②(点击阅读)之后,让我们一起领略和阅读《潮起爱建》③~④。

《潮起爱建——纪念爱建集团创建45周年资料选编》第三辑

《潮起爱建》③目录

●黄菊、成思危、经叔平、唐英年等领导嘉宾寄语爱建

●爱建信托:新中国首家民营非银行金融机构

●“爱建城”与爱建公司曾经的办公地

爱建成立45年来领导嘉宾

对爱建公司的寄语

•

中共中央总书记、中央军委主席、国家主席 江泽民(1999年8月22日)

•

全国人大常委会副委员长,民建中央、全国工商联领导 胡厥文(1979年12月)

•

中共中央政治局委员、上海市委书记(后任中央政治局常委、全国人大常委会委员长) 吴邦国(1994年8月15日)

•

中共中央政治局委员、上海市委书记(后任中央政治局常委、国务院副总理) 黄菊(1999年6月)

•

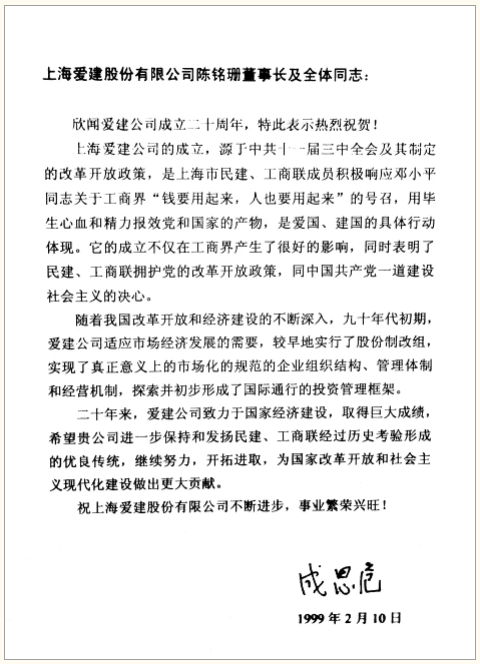

全国人大常委会副委员长、民建中央委员会主席 成思危(1999年2月10日)

•

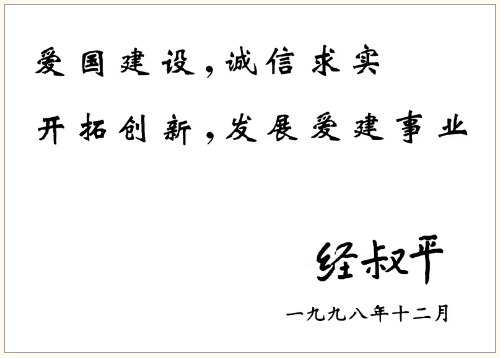

全国政协副主席、全国工商联主席、爱建公司原副董事长 经叔平(1998年12月)

•

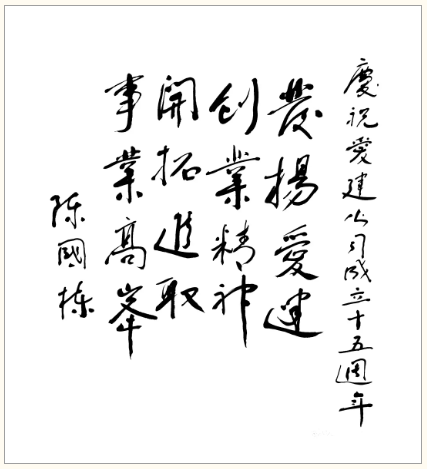

上海市委原书记 陈国栋(1994年)

•

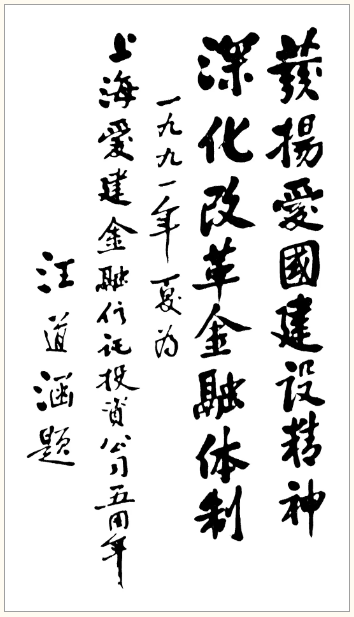

上海市原市长 汪道涵(1991年夏)

•

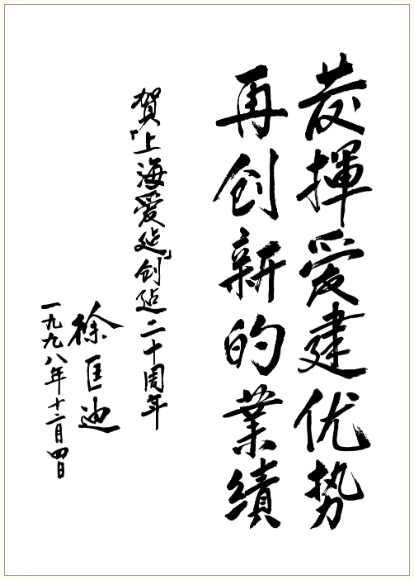

上海市市长(后任全国政协副主席) 徐匡迪(1998年12月4日)

•

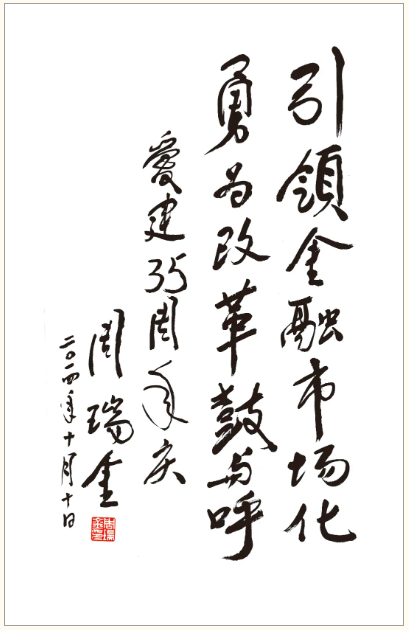

《人民日报》原副总编辑 周瑞金(2014年10月10日)

•

上海市政协原副主席,上海社会科学院原院长 王荣华(2014年秋)

•

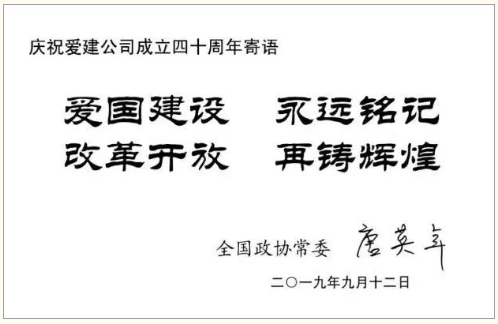

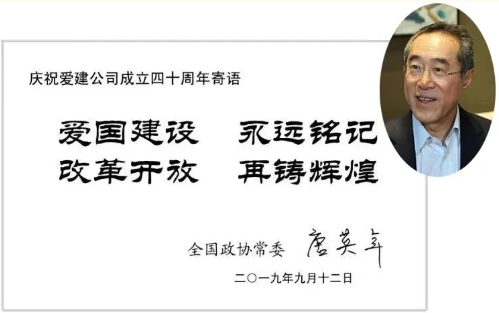

全国政协常委、香港特区政务司原司长、爱建公司主要创办人唐君远之孙 唐英年(2019年9月12日)

•

《潮起爱建——纪念爱建集团创建45周年资料选编》第四辑

《潮起爱建》④目录

●爱建:民族资本的传奇和传承

●爱国是动机 建设是目的

——上海市爱建公司原工商业者积极为四化出力

●王均金谈企业经营管理之道的“一二三四五”方法论(点击阅读)

●爱建金融大厦装饰装修工程及搬迁纪实

“爱建”,民族资本的

传奇和传承

编者按

人民日报社上海分社新闻采访二部主任谢卫群撰写的《奋斗与梦想——上海国际金融中心建设叙事(1978-2020)》上下卷由格致出版社、上海人民出版社联合出版。该书全景式记录了上海金融业40余年蜕变历程,入选上海“建党百年”“全面小康”首批重点文艺创作项目。书中《“爱建”,民族资本的传奇和传承》一文反映了改革开放后首家民营企业——爱建公司的诞生始末以及其对上海金融业的特殊贡献。

《奋斗与梦想》一书及作者谢卫群

上海金融业的兴起,爱建,不得不提。它是上海民族资本、经济金融的传奇和传承。

因为,它催生了改革开放后中国股份制企业的最初萌芽,并成就了民营非银行金融机构等诸个“第一”,其股东、其历史,堪称传奇。

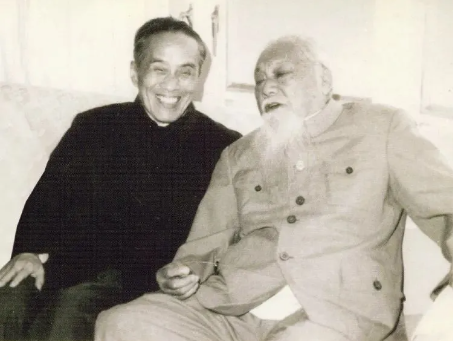

邓小平接见爱建主要创办人刘靖基

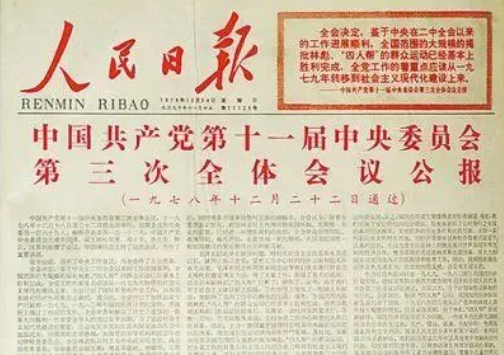

党的十一届三中全会决定将工作重心转向社会主义现代化建设,这激发了全社会的热情。但是,百业待兴,要实现这种转变,面临两大难题:一是缺人,二是缺钱。此时,邓小平正在考虑调动更多的积极性,团结更多的人,一心一意为实现党的经济建设目标而奋斗。

1978年12月18日,中共十一届三中全会召开,作出了将全党工作重点转移到经济建设上来的战略决策,制定了改革开放的方针

这对上海,对上海曾经的资本家,意义非同一般,他们的命运,因为这一转变和需要而彻底改变。

直接的改变缘起那顿“火锅宴”

1979年1月17日,邓小平约请五位工商界和民主党派人士在人民大会堂面谈,然后请他们吃了一顿火锅,倾听他们对经济建设的建议和意见。有幸参与这次会谈的,是五位赫赫有名的工商界人士:胡厥文、胡子昂、荣毅仁、古耕虞和周叔弢。这样的场景,通过新闻报道传了出来,让所有工商界人士欣喜万分。

1979年1月17日,邓小平会见胡厥文、胡子昂、荣毅仁、古耕虞、周叔弢等在京的工商界“五老”,并一起吃火锅

这五人中,有四位都为中国民主建国会(民建)会员,其中胡厥文、荣毅仁都来自民建上海分会。

这五位工商界人士当时给出的建议以及同邓小平的谈话,直到今天还在影响中国。而其中的许多建议,出自上海的原工商业者,换而言之,出自上海曾经的“资本家”。

与邓小平的会谈,五老都是有备而来,事先做了大量的调查研究。他们刚从上海、江苏等地调查回来,仅在上海一地就开了30次座谈会,接触了工商界人士300多人。

有无数报道、文章写到了这一场重要的见面,在有关邓小平的文献中也有这一段场面的一些记述。笔者概述如下:

胡子昂告诉邓小平:“当前在党的领导下,出现了一片欣欣向荣的局面和光辉灿烂的未来,这是我们每个人出力效劳的千载难逢的机会。”

邓小平微笑着,用一口四川话说道:“现在经济建设的摊子铺得大了,感到知识不够,资金也不足……过去耽误的时间太久了,不搞快点不行……现在搞建设,门路要多一点,可以利用外国的资金和技术,华侨、华商也可以回来办工厂。吸收外资可以采取补偿贸易的方法,也可以搞合营,先选择资金周转快的行业做起。当然,利用外资一定要考虑偿还能力。”

邓小平接着又说:“要发挥原工商业者的作用,有真才实学的人应该使用起来,能干的人就当干部……不仅是国内的人,还有在国外的人,都可以用,条件起码是爱国的,事业心强的,有能力的。”

胡子昂进言:“现在中宣部‘阎王殿’的帽子摘掉了,统战部‘投降主义’的帽子也应该摘掉。现在工商界还没有摘掉帽子,一些企业把工商业者同地、富、反、坏、新生资产阶级不加区别地相提并论,这些问题不解决,他们心有余悸就难以消除顾虑。”

古耕虞进行了补充:“现在统战系统确实存在不少问题,怕与资产阶级打交道,越到下面越厉害。我看首先要解决干部心有余悸的问题,统战干部在‘文革’中被冲击得厉害,说是投降主义,统战政策是毛主席定的,工作是有成绩的,由于资本家的帽子没有摘掉,一些有用之才仍在工厂从事较重的体力劳动。”

邓小平听后干脆地回答:“要落实对原工商业者的政策,这也包括他们的子孙后辈。他们早已不拿定息了,只要没有继续剥削,资本家的帽子为什么不摘掉?落实政策以后,工商界还有钱,有的人可以搞一两个工厂,也可以投资到旅游业赚取外汇,手里的钱闲起来不好。你们可以有选择地搞。总之,钱要用起来,人要用起来。”

如沐春风,春风化雨!再好的词汇,都不能形容五位著名工商业者当时的心情。邓小平的话虽然只是说给五老听,但是,此后,全体工商业者都听到了、明白了这激动人心的声音背后的意义。

转变发生了,一个时代开启了

“火锅宴”后不久,还是1979年1月。中共中央统战部在北京召开民族资产者及工商业者座谈会,中央统战部部长乌兰夫宣布了中央关于落实政策的八项措施,其中包括:全部发还定息、补发工资,同时归还在“文革”中被查抄的私有房屋、文物、图书等。而这一条,正是唐君远等八位上海工商业者提出的。

1978年5月,全国人大常委会副委员长胡厥文(右),在上海市工商联与唐君远交流会谈

唐君远回到上海,在上海民建、工商联传达会议精神,他感叹:中央对民族资产阶级政策的完全落实,既解除了工商界的经济枷锁,又解除了他们的精神枷锁,工商界应该努力担当建设四个现代化的时代责任。

“火锅宴”后的第二个月,1979年2月,荣毅仁向中央提出了《建议设立国际投资信托公司的一些初步意见》。因为这个建议,1979年6月,国务院正式批准成立中国国际信托投资公司,同年10月公司正式成立,荣毅仁出任董事长兼总经理。中国国际信托投资公司成为中国对外开放的一个窗口,成为利用外资的一个有效平台。也因此,成就了后来的中信集团。

荣毅仁(左二)在中信公司第一届董事会上发言,刘靖基出席并担任董事

上海的工商业者也沸腾了起来, 大家满怀信心,要为国家再作贡献。

第一个举措便是组团访问香港

上海工商业者与香港关系密切,许多人在香港有家业。上海市委希望他们通过访港,更多地调动香港亲朋好友的力量,为上海、为国家经济建设出钱出力。这也为上海爱建的诞生奠定了基础,也为上海金融的复活开了一个好头。

此行出访,一共十人。团长为上海市委统战部部长张承宗,刘靖基为副团长。这是“文革”后上海工商界第一次访问香港。其中不少人都是曾经的“资本家”,都曾有过了不起的经历和传奇。

上海工商界访港代表团合影。前排左起:郭秀珍、刘靖基、张承宗、唐君远、马韫芳,后排左起:丁忱、陈元钦、刘念智、吴志超、杨延修

刘靖基,老一辈民族工商业者的杰出代表,1938年在上海创办了安达纱厂,任董事兼总经理。当时,他还担任全国第六区棉纺业同业公会常务理事,因为敢于为民营纱厂和棉花合同采购等问题大胆与当局提建议,为民企分忧,受到同业爱戴,成为棉纺织行业的代表人物,还被推为上海市参议员。

1938年,刘靖基在上海公共租界创设安达纱厂

1949年,他感到饱受创伤的内地难以做企业,刘靖基与同行去香港考察,看看是否能设厂。意外的是,他在香港了解到了中共保护民族工商业的政策,心里安定下来,决定不去台湾,也不留香港,于是,他登上飞机,飞回了上海。1950年,为支持抗美援朝运动,在企业急需资金时,他捐出了8.3亿元(旧币),为买飞机大炮出资。为表达对新中国的热爱,1952年,他还果断调回了1949年前转移到境外的全部机器、原料和资金,前后多达66万美元,扩建了上海安达纺织新厂和化纤厂。

上面写到的唐君远也是访港团成员。他是中国毛纺织业的开拓者,无锡纺织世家唐骧廷之子。为协助父亲的丽新织布厂,他中断东吴大学的学业,到丽新厂工作。1934年,因为日商操纵棉纱价格,国内纱厂受到冲击,经营十分困难。此时,唐君远决意另辟新路,建立毛纺厂。他以丽新厂为主,联合无锡几大棉纺织企业,成立了协新毛纺织染股份有限公司以及协新毛纺织染厂。

1934年,唐君远创办无锡协新毛纺织染公司

抗战爆发后,协新厂被日本人占领,生产被迫中断。唐君远没有动摇办实业的决心,他利用上海租界的特殊位置办厂,1939年8月,开始投入生产。为避免伪军纠缠,把协新上海厂以信昌名义组织生产。日军知道真相后,要求与协新合作办厂,唐君远坚决拒绝,虽被关押也不屈服,成为上海、无锡两地的一段历史佳话。

新中国成立后,每一次关键时刻,唐君远都挺身在前。为支持新中国,他将之前未进口存放在香港的7.3万磅羊毛条运回上海,加速生产。这一时期,协新厂生产的粗毛织品比新中国成立前增长了53.6%,绒线增长10倍。抗美援朝时期,唐君远捐飞机4架,共计旧币60亿元。1959年,公私合营之后,他还放弃了全部定息。1960年,为支持西北建设,应国务院副总理兼秘书长习仲勋之邀,唐君远派出丽新厂工程师前往协助办厂。

访港团员中,郭秀珍是为数不多的女性,她是中国铝制品工业创始人郭耕余之女。1947年,郭秀珍的父亲在香港投资开办香港华昌金属铝制品厂,事业重心逐步转向香港。1949年,上海解放前夕,为了保住父亲在上海毕生经营的华昌钢精厂,郭秀珍遵照父亲的嘱咐,放弃赴英国留学机会,毅然回到上海,32岁开始掌管父亲创办的华昌钢精厂。

1916年,郭秀珍之父中国铝制品工业创始人郭耕余创建我国民族资本经营的第一家铝制品厂——华昌钢精厂,解放后,由郭秀珍掌管该厂

郭秀珍领导的企业一样与国家同呼吸、共命运。新中国成立初期,她认购公债,接受军工生产任务。抗美援朝中,她捐献飞机大炮,从香港调运物资回上海生产,一次捐款就达到了4.86亿元(旧币),占了整个行业的27.27%,成为光荣户。公私合营时,她还将香港的生产物资调回,与父亲艰辛创办的企业一起参加公私合营。

另一位团员也赫赫有名——杨延修,他与几位同道于1933年合资创办广大华行,并任副总经理。1938年,他加入中国共产党,长期在周恩来领导下的隐蔽战线工作,以广大华行作为掩护。杨延修在上海、昆明、重庆以及香港等地从事经济工作,不但创造了较好的经济效益,同时与国民党各类显要人士打交道,通过合办企业,来实现党的“钱袋子”的特殊使命。

1933年,杨延修与卢绪章等人创办广大华行,后在周恩来直接领导下,从事中共隐蔽战线工作。图为广大华行昆明分行全体同仁合影

1949年,广大华行根据中央指示并入华润公司,杨延修按照规定,将个人在广大华行的股份、红利全部上缴给党组织。上海解放后,他又把以个人名义对外投资的股票和银行存款全部上交上海市工商局党总支。

这些有着传奇人生的“资本家”,在“反右斗争”“文革”等时段不同程度遭受到了冲击,或被下放劳动,或被关进牛棚,受尽折磨。所以,当他们要出访香港时,许多人不敢相信,“他们还能回来吗?”人们担心,他们可能带着过去的委屈一去不复返。结果,恰恰相反,他们不仅自己回来了,还带来了香港实业家们的巨大支持。

1979年3月11日,访问团抵达香港。访问共14天,受到香港、澳门各界代表热烈欢迎,各路大腕纷纷出场。代表团除了与新华社香港分社、大公报、贸发局、中华商会会谈,还与工商各界交流,并走访了工厂和社区。

1979年3月,上海工商界访港代表团成员拜会著名爱国实业家、香港中华总商会会长霍英东(左二,后任第八、第九、第十届全国政协副主席),左一为张承宗,右二为刘靖基,右一为杨延修

香港工商界的热情让代表团既意外又收获满满,并为后来爱建公司的组建奠定了良好基础。而接待代表团的工商界人士是香港真正的政治和商业“明星”。

香港船王包玉刚在1949年以前便与杨延修有业务往来,时隔30年,在香港再相逢,包玉刚甚是激动,特别安排自己的私人游艇接待代表团。敬酒时,包玉刚笑着对杨延修说:“那时候,要是知道你是共产党,我就要吓死了!”在场的人听了,都会心地笑了起来。

1979年3月访港期间,刘靖基与香港著名实业家、“世界船王”包玉刚(右)在一起

另一位航运巨商董浩云没能出场,因为与台湾有运输业务,不便出面。但他派来了他的儿子迎接全团到他的“海上学府”轮参观,他的这位儿子名叫董建华。

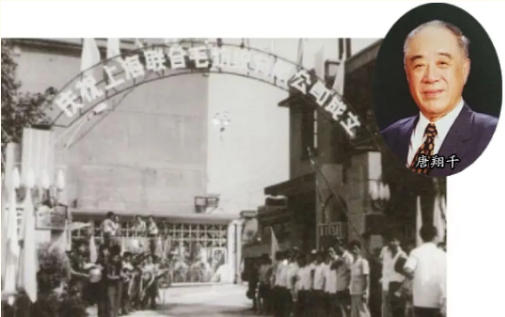

唐君远的长子唐翔千,在香港纺织业实力较大,担任工商业总会主席,也是本次代表团的主要接待人。他在与代表团座谈过程中,提出了多项建议,其中便包括:组建一家新兴的发展公司,从事沪港两地贸易及投资业务,双方还就此达成建厂意向。

上海工商界代表团访港,

成就了沪港诸多大事

在上海,邓小平“钱要用起来,人要用起来”的指示得到贯彻落实。代表团从香港回沪后,刘靖基、唐君远、杨延修、郭秀珍、陈铭珊等八位工商界人士联名发起倡议,把落实政策的钱筹集起来,投入国家建设。1979年9月,海内外1000多位工商界人士响应,集资5700万元,创办了中国改革开放后首家民营企业——上海市工商界爱国建设公司,这就是至今仍然有名的“爱建集团”的前身。当时爱建与中信、光大并列为三大控股集团。但中信和光大是国有体制,爱建是民营体制,具有工商性、民间性、统战性三个特征。

爱建创始人刘靖基、中信创始人荣毅仁、光大创始人王光英

唐君远在港访问期间,对儿子唐翔千说:“你要带头到内地投资,办点企业,引进点先进设备,为家乡做点事,如果蚀本了,就算对我的孝敬。”唐翔千没有辜负父亲的嘱托,在中国最需要的时候,到内地积极投资建厂。在深圳,他办成了第一批补偿贸易;在新疆,建成了国内纺织业第一家合资经营的天山纺织厂。1981年5月,爱建公司、上海市纺织局与香港联沪毛纺有限公司合办了第一家沪港合资的企业——上海联合毛纺织有限公司。

1981年,唐君远长子唐翔千创办首家沪港合资企业:上海联合毛纺织有限公司

代表团访港18年之后,当时接待代表团的董建华,成为香港特别行政区首任行政长官。

同样接待代表团的唐翔千不仅打造了香港纺织业半壁江山,更成为中国改革开放“中外合资第一人”,并聆听了邓小平“香港五十年不变”的谈话。多年之后,他的儿子唐英年弃商从政,先后担任香港特别行政区财政司司长和政务司司长。

爱建公司主要创办人唐君远之孙、全国政协常委唐英年为爱建四十周年寄语

当然,无论是董建华还是唐英年,他们为上海、为中国还做了许多事。上海老一辈工商界的后辈们对笔者深深感叹:“只要真心实意为国家、为民族做好事、解难事,人民和共产党都不会忘记的。”

1979年6月15日,邓小平在全国政协五届二次会议上有过一番改变工商业者的讲话:“我国的社会阶级状况发生了根本的变化……我国的资本家阶级……他们中有劳动能力的绝大多数人已经改造成为社会主义社会中的自食其力的劳动者。”这番话,明确了当时中国阶级关系的新变化,无异于宣布摘掉资本家阶级的帽子,并科学界定了新时期民主党派的社会基础和性质,为新时期坚持中国共产党领导的多党合作以及各民主党派的发展奠定了思想基础。

这番话,对广大工商业者犹如福音,大家一致认为:这是“脱资产阶级之帽”,“加劳动者之冕”。从此,他们可以以社会主义劳动者的身份,积极参加“四个现代化”建设了。这对“爱建公司”的筹建是有力的推动。

胡厥文为爱建公司题词

爱建,为爱国建设之意

爱建公司的组建,基本是采用认款入股,这在普遍实行公有制经济的1979年,是格外与众不同的。这虽然不是明示的股份制,但是,其股份制的特质非常明显。而股份制,恰恰是资本市场的基础。

爱建认购款项的过程,很是感人。

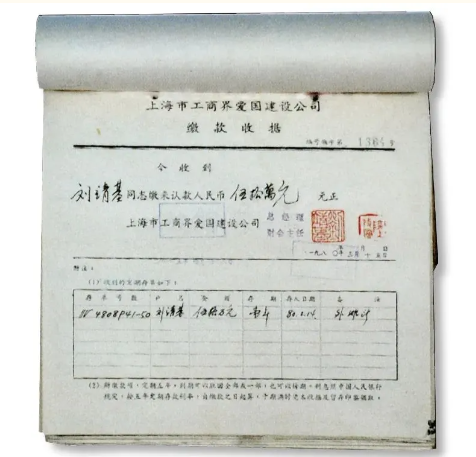

上面写到的几位,都是爱建的积极出资人。刘靖基率先垂范,带头认200万元,先认了150万元,补发定息后,又认了50万元;唐君远将落实政策的钱款全部投入爱建,还动员堂兄唐淞源、唐熊源、唐晔如投资爱建,数额均在10万元以上。郭秀珍一次也认了40万元。

刘靖基带头认款150万元,后又加认了50万元,图为认款凭证之一

参与筹建的王鸿文曾回忆,当时有几个认款人很是难忘。纺织行业的强锡麟,他将自己的大部分积蓄拿出来认购,在此过程中,他排除了有些亲友的劝说、以及个别子女的阻挠,一再表示“毫不动摇”,并首先缴款。他曾写出书信,对这笔款项作出说明:“不求回报、不作遗产。”

还有位东京的华侨——蔡书金,他是东京华侨总商会主席。听到上海要成立爱建公司,他回到上海,通过熟人丁忱,坚决要投资。当时,日本不能直接汇款到中国,他就分两次将资金从香港转道汇到上海。

1万元、10万元,这些数字在今天说起来不大,但是,在40年前,万元可就是巨款。如果以购买力计算,当时的1万元,相当于现在的200多万元。这显示,工商业者对国家新政策无比热切,渴望为国家奉献。

短短三四个月的筹款,收获很大,1000多人参与,共筹得5700余万元, 这对上海而言,是一笔巨大的投资。

1979年9月22日,改革开放后首家民营企业——上海市工商界爱国建设公司召开成立大会

认款人代表参加公司成立大会

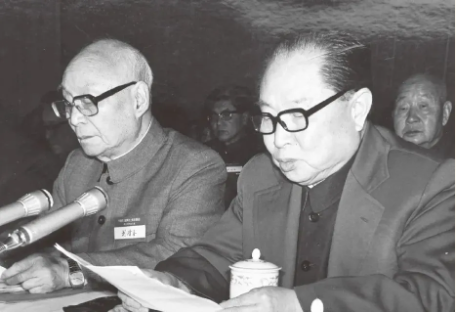

1979年9月22日,爱建公司在上海展览馆友谊会堂召开成立大会和第一次认款人大会。经过大会表决,通过了刘靖基作的筹备工作报告,以及《上海市工商界爱国建设公司章程》,共选出42名董事组成第一届董事会,17名监事组成第一届监事会。推选刘靖基为董事长,杨延修、吴志超为副董事长;推选唐君远任监事长,马一行、丁忱为副监事长;任命刘靖基为总经理,宗之琥、韩志明任副总经理。

爱建公司主要领导,右起刘靖基、唐君远、杨延修等在公司成立大会上

董事会、监事会、经营管理层,这样的架构,如今看来,正是现代企业的法人治理框架。

公司创立之初,爱建响应政府的号召,将所获的筹款,投向了实业和房产,并以“拾遗补缺”的经营理念,在上海投资了上百家中小型工商企业,横跨上百个行业。这在百业待兴的时期意义非凡,它为经济发展、为人员就业、为社会繁荣、为对外开放作出了巨大贡献。爱建,因此声名鹊起。

爱建在上海投资创办的一批中小型工商企业,横跨上百个行业,享有“三百六十行,行行有爱建”的美誉

当时的上海市领导也对爱建公司给予了很大关注和关心。1985年3月23日,上海市市长汪道涵在上海市八届人大第三次会议上作的政府工作报告中指出:“要进一步发展对外贸易……充分发挥上海投资公司、爱建公司、实业公司和各对外经济贸易机构的积极性,在统一对外的原则下,联合开拓业务。”1985年5月,国务院批转了汪道涵主持制定的《关于上海经济发展战略的汇报提纲》,文中明确提出:“允许上海爱建公司在国际金融市场上筹款。”1985年6月10日,上海市委、市政府召开专门会议研究爱建的发展问题。胡立教(时任上海市委第二书记)、汪道涵等参加会议。会上,胡立教传达国务院领导希望爱建公司要“独立自主,放手去干,要闯出一条新路子”,“搞得活,放手去开拓国际市场,开创新局面,不要走老路”等重要指示。汪道涵对爱建公司的性质、作用、隶属关系以及房产、金融、外贸、对外联系、培养接班人等工作一一指出方向并阐明具体方针政策,鼓励公司奋发进取,大力开创新局面,为国家作出更多贡献。

20世纪80年代,上海市市长汪道涵(右)与民建上海市委主委、市工商联主委,爱建公司主要创办人刘靖基在一起

1985年5月,国务院批转关于上海经济发展战略汇报提纲的通知,文中明确提出:“允许上海爱建公司在国际金融市场上筹款。”

爱建敢为人先,在初创时期创造了诸多精彩的“第一”:第一批外销商品房;第一家沪港合资企业——联合毛纺织有限公司;闵行开发区第一家中外合资企业——环球玩具有限公司。1983年,还首次获准开展进出口业务,并在香港设立了办事处,后来又获准成立了爱建(香港)有限公司,成为最早获得进出口贸易权和设立海外分支机构的民营企业之一。1986年,还成立了爱建金融信托公司,成为新中国第一家民营非银行金融机构。

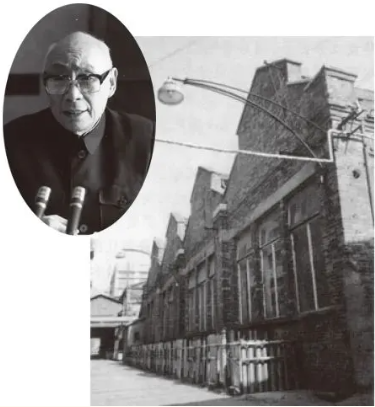

1986年8月26日,新中国首家民营非银行金融机构——上海爱建金融信托投资公司在上海香港路59号诞生

爱建公司是刘靖基等老一辈创始人创业历史的延续,延续着上海近现代民族工商业者冒险、实干的血脉。经历政治制度变换、时代环境巨变,老一辈的爱国情怀逐渐演变成以“爱国建设”为核心的特殊企业文化,这也正是他们创办企业、开展企业经营活动的初心和出发点。在民族工商业者的实践中,“艰苦奋斗、稳中求进、开放创新、社会责任”这16个字, 不断丰富着爱建老一辈创始人的爱国精神内涵。从上世纪二三十年代的“实业救国”,到四五十年代的“民主建国”,再到七十年代后期起的“爱国建设”,公司老一辈创业者的家国情怀一以贯之、一脉相承。“爱国建设”的企业宗旨成为爱建形象的金字招牌,成为爱建人的一种精神追求、一个奋斗目标、一个爱建梦想。

爱建金融大厦

上海工商业者以其先天的基因与优势,带动上海经济开始兴起。而经济的兴起,又拉动了对金融的需求,金融业也因此逐渐兴起。